해양 인류학

[해양 생물 글쓰기]_물속에 떠다니는 빛, 플랑크톤

<해양 생물>

물속에 떠다니는 빛, 플랑크톤(plakton)

2025.3.3. 최수정

나는 얼마 전 우연히 들른 과학박물관에서 플랑크톤을 현미경으로 볼 수 있었다. 어떤 기대감도 없이 눈을 갖다 댄 현미경에서 나는 너무나 뜻밖의 모습을 발견했다. 나는 내 눈이 현미경의 초점을 벗어나 다른 부분을 보고 있는 것이 아닌지 의심하며 여러 번 눈을 떼고 다시 들여다보기를 반복했다. 그러나 그때마다 내가 처음 보고 놀란 모습은 그대로였고, 그것은 각양각색의 모양과 색깔로 빛을 내고 있는 플랑크톤이었다. 어떤 보석보다 반짝반짝 빛나고 빨려들어 갈 것 같은 광채로 단숨에 시선을 사로잡는 황홀감은 정말 난생 처음이었다. 눈에 보이지도 않을만큼 작고 하찮은 존재로 생각했던 플랑크톤이 이토록 반짝이는 모습이라니. 나는 그제서야 플랑크톤이 생명의 빛으로 가득 찬 살아있는 존재라는 사실을 떠올렸다.

플랑크톤(plakton)은 ‘부유생물(浮游生物)’이다. 플랑크톤 연구자들은 우리가 바다를 떠올리면 그 안에서 살아가는 해양 동물들이 전부인 것 같지만 눈에 잘 보이지 않는 초록색 방패가 있다고 말한다. 바로 플랑크톤이다. 플랑크톤은 태양 에너지와 해양의 영양염류를 이용하여 생성되고 바다를 떠다니며 바닷물의 흐름에 따라 이동한다. 플랑크톤은 육지의 식물과 마찬가지로 스스로 광합성을 통해 영양염과 탄소를 흡수하고 에너지(유기탄소)와 산소를 합성한다. 뿐만 아니라 해양 생태계를 먹여 살리는 자가 영양생물로 먹이사슬의 탄탄한 기반을 이룬다. 이 때문에 바다에서 가장 중요한 유기체로 꼽힌다.

플랑크톤은 식물성과 동물성으로 나뉘는데, 내가 현미경으로 본 플랑크톤은 식물플랑크톤이다. 그래서 나는 내가 사로잡혔던 식물플랑크톤을 중심으로 이야기해 보고 싶다. 식물플랑크톤(phytoplankton)이라는 단어는 ‘식물’을 뜻하는 그리스어 ‘파이튼’과 부유물질을 뜻하는 ‘플랑크토스’에서 유래했다. 바다에 떠 있는 식물이라는 의미로 햇빛이 들어오는 바다와 호수의 표층에서 살아간다. 육상 식물과 비교해 훨씬 더 넓은 면적에 분포하며 계절적인 변화도 적은 편이다. 따라서 지구의 탄소 순환에 핵심적인 역할을 한다. 식물플랑크톤은 그 이름에 걸맞게 육지의 식물처럼 태양 에너지를 이용하여 광합성을 통해 양분을 생성하며, 이는 해양 생물들의 주요 에너지원이 된다. 동물플랑크톤(zooplankton)은 식물플랑크톤을 먹이로 삼아 성장하며, 이를 통해 많은 해양 생물들에게 중요한 먹이가 되는 순환을 만든다.

바다가 운송하는 승객

물리적 조건과 에너지 및 원료의 가용성이 유리한 지역에서는 무생물 승객이 생물 승객, 즉 식물성 플랑크톤으로 전환되면서 바닷물의 화학 특성이 변한다. 식물성 플랑크톤은 해류를 타고 표류하는 동안 바다의 화학적 요소와 해양 엔진의 물리적 요소가 변화함에 따라 증식하거나 사라진다. 이 작은 생물로 이루어진 거대한 연결망이 없다면, 펭귄도 돌고래도 상어도 없을 것이다.(헬렌 체르스키, 『블루 머신』, 김주의 옮김, 남성현 감수, 쌤앤파커스, 313쪽)

식물플랑크톤은 다른 생물들이 똥을 통해 물속에 방출한 철을 흡수해 필요한 분자를 합성한다. 수중에서 배설물이나 분해산물도 물속에서 떠도는 데트리투스(Detritus)같은 형태로 분해 과정을 거치게 해서 분해자의 역할도 하는 것이 플랑크톤이다. 바다는 일방통행이 아닌 무한한 순환이 일어나는 장소다. 한 생물이 버린 물질은 주위 다른 생물이 재구성하고 재조립하고 재활용한다. 바다는 무한히 그리고 필수적으로 물질을 재순환한다. ‘사라지는 것’은 존재하지 않는다. 그들은 대부분 언젠가 시스템에 다시 등장한다.(같은 책, 333쪽) 식물성 플랑크톤은 죽으면 탄산칼슘의 무게 때문에 해저로 가라앉을 가능성이 높다. 이후 조건이 맞으면 식물플랑크톤 사체는 해저에 쌓여 석회암 등 칼슘이 풍부한 암석을 형성한다.

물속의 빛나는 보석, 플랑크톤

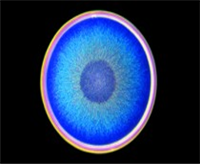

내가 현미경으로 본 사진은 바로 아래와 같은 모습이었다. 플랑크톤은 살기 위해서 빛이 필요하다. 빛을 이용해서 몸을 만드는 생물로 물속에서도 빛이 전해지는 위쪽에 주로 서식한다. 독특한 투명 껍질은 태양 에너지를 수집하여 빛을 낸다.

이 아름다운 생물들은 크게 식물로 분류된다. 약 1만 6천 종이나 되는 규조식물문 가운데 물 위에 떠서 사는 조류(藻類)로 규조류(珪藻類, diatom)라고 한다. 한때는 ‘돌말’이라도 불렸다. 규조류는 껍질의 무늬가 복잡하고 정교해서 현미경의 해상력의 시험재료로 흔히 사용된다. 생물은 대칭적일 때 특히 아름답다. 그래서 규조류를 바다의 보석이라고 부른다. [사진_Jose Almodovar]

다양한 규조류를 조화롭게 배열하여 만든 작품이다. 이 아름다운 규조류가 퇴적되면 규조토가 된다. 규조토(diatomite)와 다이너마이트(dynamite)의 영문철자에서 알 수 있듯이, 규조토는 1860년대 이래로 다이너마이트 제조에 필수적인 재료다. 규조토는 2000년 전 그리스 사람들에게는 가벼운 건축자재였으며, 현재는 여과재, 충진재, 흡착재 등으로 다양하게 응용되고 있다. [사진_Matthias Burba]

마치 어둠 속에서 빛을 좇는 인간의 눈동자처럼 보이는 이 사진은 규조류강의 한 속인 악티노시클루스(Actinocyclus)를 찍은 것이다. actino는 ‘광선’이란 뜻이며 cyclus는 ‘방사선 형태의 둥근’이란 뜻이다. 이 식물성 플랑크톤은 조개류 치패(稚貝, 어린조개)의 먹이 생물 역할을 한다. 악티노시클루스의 실제 모습은, 가시가 떨어진 성게 껍질과 비슷하게 생겼다. [사진_Arlene Wechezak]

현미경으로 바라본 플랑크톤에서 나는 가장 먼저 태양의 빛을 떠올렸다. 그리고 그들의 기하학적 모양은 마치 지구를 다녀간 듯한 흔적처럼 느껴졌다. 완벽한 대칭으로 세모, 네모, 동그라미, 타원 형태를 만들고 있는 플랑크톤은 마치 누군가 그린 도형에 색칠을 한 것 같았다. 바닷속 작은 플랑크톤에 육지의 모든 형태가 재현된 것처럼 보이는 것은 분명히 바다와 지구의 연결성을 보여주는 듯했다.

바다와 육지와 하늘을 연결

우리는 오늘도 이 작고 아름다운 존재 덕분에 살아있다. 우리가 먹는 모든 수생동물의 영양분은 결국 플랑크톤에서 출발한 것이다. 단세포 생물인 식물플랑크톤은 물에 녹아 있는 이산화탄소를 이용하여 포도당을 합성하는 1차 생산자다. 식물처럼 엽록소가 있어서 광합성을 할 수 있기 때문이다. 이 광합성 산물은 물속 생태계 에너지 순환의 기본물질이다. 식물플랑크톤은 동물플랑크톤을 비롯한 많은 수생생물의 기본적인 먹이로서 작용하고 심지어 고래에게는 가장 중요한 식량이기도 하다.

우리가 숨 쉬는 산소 역시 식물플랑크톤에서 나온다. 대기 중에 포함되어 있는 산소 가운데 육상의 숲과 해조류가 생산하는 산소는 30퍼센트에 불과하고, 나머지 70퍼센트는 식물플랑크톤이 생산한다. 식물플랑크톤이야말로 바다의 숲이다. 식물플랑크톤이 나무보다 더 많은 산소를 만들어내는 것을 누가 상상할 수 있었을까? 식물플랑크톤 하나하나가 태양 빛을 흡수하는 식물 잎처럼 광합성을 한다는 사실을 나는 여태 몰랐다.

해류는 플랑크톤의 이동 경로를 결정하고, 영양분 및 산소를 공급하며, 더 좋은 생장 환경을 제공할 수 있다. 플랑크톤은 바다의 생태계에서 핵심적인 역할을 하며, 어류와 같은 다른 동물들의 생존에 중요한 영향을 미친다. 또한, 대기 중 이산화탄소의 흡수와 산소 생산에도 기여한다. 작고 보잘것없어 보이는 플랑크톤이 연결하고 교환하는 메커니즘은 바다를 넘어 육지로 확대된다.

바람이 강하게 불어 파도가 칠 때 바다 표면에서 작은 물방울들이 흩어지면서 에어로졸(aerosol)을 만든다. 이때 식물플랑크톤과 박테리아가 분비하는 화학물질은 물방울 속에 녹아들어 가며, 공기 중으로 섞여든다. 이러한 화학물질이 많이 녹아 있는 물방울은 상대적으로 적은 물을 포함하고 있으므로 습도에 영향을 주게 된다. 결과적으로 에어로졸은 구름이 만들어지는데 관여하게 된다. 바닷물 스프레이 에어로졸이 기후 변화에 큰 영향을 미치는 요인은 에어로졸의 크기와 거기에 포함된 화학물질 종류이다. 에어로졸에 든 유기물질로는 지방산, 단당류, 다당류 등이 있다. 이런 화학물질의 차이가 기후에 다른 영향을 미칠 수 있다. 에어로졸의 화학성분 변화가 바닷물에 있는 식물플랑크톤과 박테리아 군집의 증감과 일치한다. 식물플랑크톤이 기후를 바꿀 수도 있다.

우리 눈에 보이지 않는 아주 작은 생물이 어마어마한 규모로 지구 환경에 영향을 미칠 수 있다는 것을 알게 될 때 나는 인간으로서의 내 모습을 돌아본다. 거기에는 형태와 모양, 크기에 따라 존재의 중요성을 나누는 편협한 내가 있다. 플랑크톤을 알게 되면 생명의 순환은 눈에 보이지 않는 작은 움직임에서부터 시작되어 점점 더 큰 운동으로 연결되는 것이 보인다. 식물플랑크톤이 빛을 합성해 광합성을 하고, 광합성을 할 수 없는 동물에게 먹히고 먹는 사이 태양 빛은 끝없이 다른 방식으로 전환(轉換)되고 교환(交換)된다.

처음 현미경으로 식물플랑크톤을 보고 돌아오는 길에 나는 식물플랑크톤의 낯익은 형태가 오랜 지구순환의 흔적처럼 느껴졌다. 순환하는 생명이 자신이 거쳐온 경로를 몸속에 기억하고 있는 것처럼 보여서 경이로웠다. 빛으로 둘러싸인 대칭성이 모든 것을 말하고 있는 것 같아 그 작은 존재가 다시 보였다.

참고자료

헬렌 체르스키, 『블루 머신』, 김주의 옮김, 남성현 감수, 쌤앤파커스

https://naver.me/G1sKOMpG