인류 문화 답사

남아메리카 South America

[세계민속악기박물관 답사기] 잉카의 북, 연결의 소리

《세계 민속 악기 박물관》에서 나는 ‘개인’, ‘실용’을 좀처럼 떠날 수 없는 근대인으로서의 나의 시각을 다시 확인했다. ‘악기’라는 단어에서 긴장의 이완, 즐거움 등 개인적 실용을 먼저 떠올렸다. 하지만 박물관의 핵심 단어는 ‘악기’ 앞에 있는 ‘세계 민속’이다. 지리적으로 흩어져 있는 세계의 악기가 오랫동안 보유한 공통적이고 보편적인 무엇인가가 있다. 그것은 개인의 실용이 아니라 집단이 신에게 다가가기 위한 제례이다. 악기는 유용하면서도 두려운 존재인 자연과 어떻게 관계할 것인가에 대한 선조들의 마음이 담긴 산물이다.

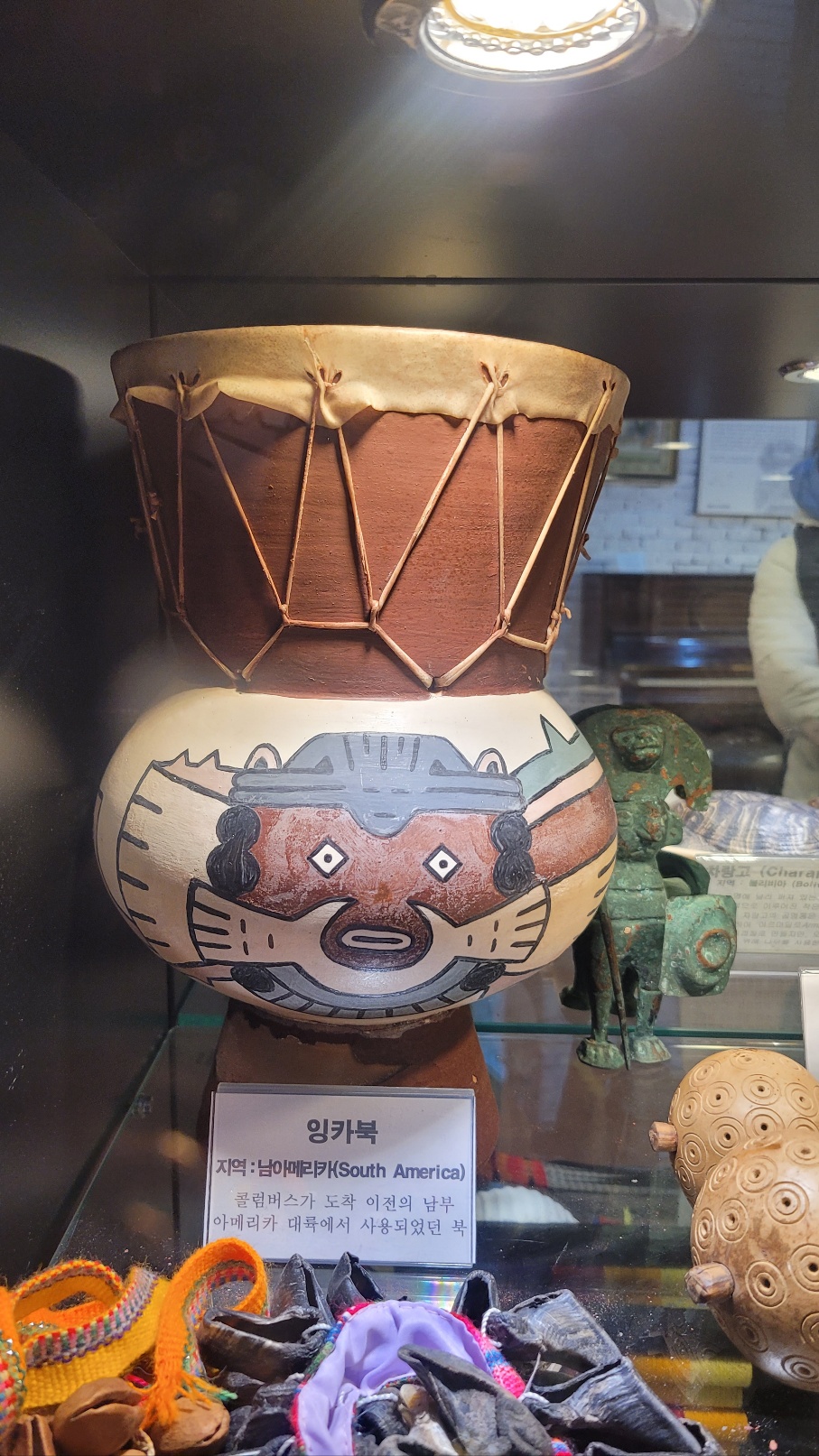

나는 <잉카 북>이 인상 깊었다. 박물관에는 유리 안에 든 ‘전시 악기’와 유리 바깥에 만져볼 수 있는 ‘견본 악기’가 있었다. 견본 악기는 직접 소리를 만들고 들을 수 있어 좋았지만 손때와 마모된 흔적으로 보아 보존이 쉽지 않아 보였다. <잉카 북>은 유리 안에 있어 보존 상태가 좋았고, 동시에 직접 들을 수 없어서 소리는 상상으로 만족해야 했다. 이 북이 인상 깊었던 것은 최근 해양 인류학에서 읽은 헬렌 체르스키의 『블루머신』에 등장하는 페루 새똥이 만든 천연 유기농 비료, 구아노 때문이다. 페루는 세계적인 황금 어장이다. 훔볼트라는 과학자이자 탐험가가 그 황금어장의 이유를 밝혀냈다. 복 받은 이곳을 유지하기 위해서는 ‘모든 것은 연결되어 있다’는 믿음, 그리고 이 믿음에 따른 감사와 절제였다. 스페인 침략자들이 와서 잉카 제국의 많은 유산을 파괴한 것에 대해 훔볼트가 분노했다고 한다. 오랫동안 축적되어온 건축, 농업 등 많은 문화는 침략으로 단절되고, 문명화라는 이름으로 탈바꿈된다. 잉카인들은 구아노 비료를 잘 알고 있었고, 생태학적 보물로 여겼다고 한다. 구아노 더미를 보호하고, 새를 괴롭히는 사람들을 처벌했다고 한다. 구아노는 새똥에서, 새똥은 새 개체 수에서 나온다는 사실을 정확하게 인식했기 때문이다.

악기 박물관은 인간이라는 집단이 신에게 다가가는 수단으로 세계적인 보편성이 있음을 보여준다. 호모 사피엔스가 처음 악기를 만들기 시작한 이후 지역을 막론하고, 지속적으로 인간은 자연에 대해 감사, 절제하며 살아간다. 잉카 문명은 스페인 점령으로 15세기에 끝난다. 생각보다 최근까지 악기는 신으로 불린 자연과의 연결 노력을 보여주었던 것 같다. 나는 이 북을 만드는 데에 쓰인 동물의 가죽, 북의 모양, 북에 새겨진 문양의 뜻을 알지는 못한다. 하지만 적어도 자연과의 연결에 대한 깊은 통찰이 있다는 것을 막연하게나마 짐작해본다. 개인의 실용만을 즉각적으로 떠올리는 나라도 이번 박물관 답사를 통해 내가 알든, 알지 못하든 촘촘한 세계 속에 연결되어 있다는 것도 잠시나마 생각해 본다.