인류 문화 답사

한반도 the Korean Peninsula

[전곡선사박물관] 인간, 조건에 의한 변화의 결과

인간, 조건에 의한 변화의 결과

인류는 언제부터 걷기 시작했으며, 우리는 그것을 어떻게 알 수 있을까. 인문세의 훔볼트 답에서 방문한 연천 《전곡선사박물관》의 기록에 의하면 가장 먼저 똑바로 서서 걸은 인류는 사헬란트로푸스 차덴시스(루마이)로 약 700~600만 년 전 쯤으로 추정된다. 그들이 직립 최초의 인류로 추정되는 것은 두개골과 척추뼈가 연결되는 대후두공(두개골 뒤쪽 아래에 있는 큰 구멍)의 위치를 보고서이다. 네발로 걷는 유인원의 경우 이 대후두공이 두개골의 뒷부분에 있지만, 두발로 걷는 인간은 이보다 앞쪽에 대후두공이 있다. 네발로 걸을 때 땅을 향해 앞으로 돌출되어 있던 머리가 직립으로 인해 전방을 볼 수 있게 되고 곧추서게 되는 것이다.

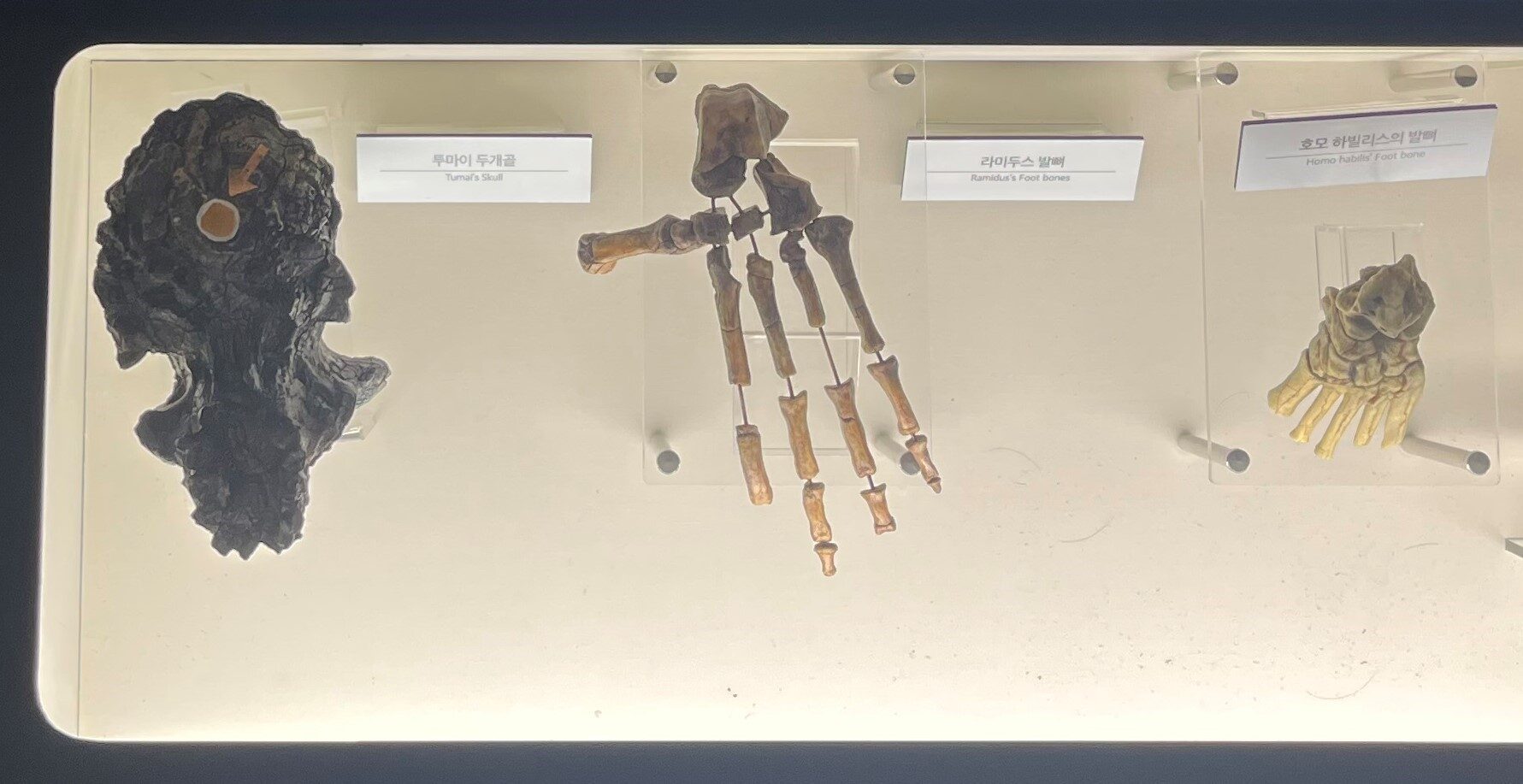

다음 직립의 증거는 발바닥 모양이다. 박물관에 전시된 아르디피테쿠스 라미두스의 발뼈와 오스트랄로피테쿠스의 발뼈는 엄지발가락의 위치에서 현저한 차이가 난다. 라미두스 또한 직립 초기의 인류인데, 그의 엄지발가락 뼈는 마치 손처럼 검지와 직각을 이루고 있다. 아프리카 탄자니아 올두바이 계곡에서 발견된 오스트랄로피테쿠스의 발자국은 지금 우리처럼 엄지가 나머지 네 발가락과 같은 방향을 향하고 있고 발바닥의 세 지점으로 무게를 효율적으로 분산시키고 있다. 오스트랄로피테쿠스만큼은 아니지만 유인원보다는 두발로 걷는 데 익숙했던 라미두스의 발은 그 과도기적 모습이라고 볼 수 있다.

발과 함께 손 모양도 변해갔다. 유인원의 엄지손가락은 인간의 그것보다 훨씬 아래에 위치해 있고 길이도 인간에 비해 짧다. 나무에서 내려오면서 손으로 무언가를 집게 되는 경우가 많아짐에 따라 그 모양이 변해간 것이다. 인간이 유인원보다 작고 얇은 도구를 오래 잘 쥘 수 있는 것은 이런 변화해 의해서이다. 전시실에서 보여주는 또 다른 증거들은 허 벅지뼈와 무릎이다. 왜 이렇게 변화되었는지 설명이 구체적이지 않지만, 인간이 완전한 직립을 하는 호모 에렉투스에 이르면 장거리를 걷기에 적합하게 허벅지뼈가 길어지고 무릎뼈는 강해진다. 또 유인원의 무릎관절은 타원형인 반면, 인간의 그것은 원형이다.

직립으로 인한 결정적인 변화는 골반뼈의 모습이다. 골반은 짧고 넓어졌으며 이로 인해 몸의 장기를 지탱하고 몸의 균형을 유지할 수 있게 되었다. 또한 인간의 골반뼈는 하단부가 좁아지면서 산도가 줄어들게 되었고, 줄어든 산도를 통과해 세상으로 나와야 했던 아이는 뇌가 미성숙한 상태로 태어나 장기간 양육자의 도움을 필요로 했다. 이로 인해 가족의 형태도 변하게 되었다고 오선민 선생님은 강조했다.

인류 진화의 흔적을 이렇게 다양한 모습의 변화를 통해 찾을 수 있다는 점이 나는 흥미로웠다. 단순히 네발로 다니던 영장류에서 진화하여 지금의 모습처럼 두발로 걸을 수 있다고만 생각했는데, 지금처럼 올곧이 걷고 자유자재로 뛸 수 있게 되기 위한 변화의 과정과 시간은 수백만 년 동안 아주 조금씩 천천히 진행되었다. 그렇다면 인류의 직립은 어째서 시작되었을까 하는 질문이 생겼다. 그 답은 ‘기후변화’다. 기온이 한랭해지고 건조해지자 아프리카의 숲이 점점 사라지고 초원으로 변하기 시작했고, 나무에서 먹거리를 주로 구하던 유인원의 일부는 땅으로 내려와 먹거리를 구하게 되었다. 식량을 찾아 이동하고 포식자들을 피하기 위해 시야를 확보하려면 네발로 기기보다 두발로 걷는 것이 유리했고, 처음에는 뒤뚱뒤뚱 걷던 모습에서 지금처럼 가볍게 뛸 수 있는 완전한 직립에 이르게 됐다.

이렇게 인류의 직립과정의 지난한 시간을 따라와 보니 지금 인간의 모습이 조건에 대한 반응 결과라는 생각이 들었다. 지구 생명 중 가장 우월하고 최상위에 있다고 자부하는 우리가 단지 변화하는 환경에 적응하기 위한 결과라니. 게다가 나무에서 내려오게 된 것도 어떻게 보면, 나무 위에서 먹거리를 구하는 경쟁에서 졌기 때문이다. 수백만 년 전의 패배가 지금의 모습으로 변화하게 된 결정적인 계기가 된 것이다. 이렇게 보면 지금 인류도 완성된 모습은 아니다. 또 어떤 우연이, 어떤 실패가 미래에 인류의 모습을 어떻게 변화시킬지 모를 일이다.