일상의 인류학

[퇴근 후 인류학_데르수 우잘라(2) 후기] 아르세니에프와 데르수의 우정

아르세니에프와 데르수의 우정

[퇴근 후 인류학]에서 두 번에 걸쳐 아르세니에프의 『데르수 우잘라』를 읽고 토론했다. 종은쌤께서 지난 시간 후기에서 끈끈한 우정으로 연결된 아르세니에프와 데르수에 대해서 언급해주셨는데, 나는 두 세미나 동안 그들의 ‘우정’에 나눈 토론과 이야기에 대해 더 써보려 한다.

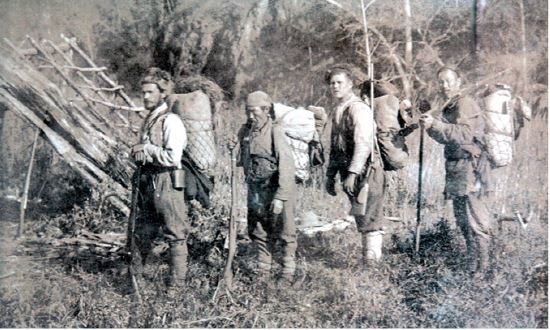

첫 시간에 우리는 아르세니에프와 데르수가 아주 다른 사람이라는 이야기를 했다. 그 둘이 다르다는 것은 숲을 대하는 방식에서이다. 블라디미르 아르세니에프는 책의 저자이자 1907년 시호테 알린을 탐사한 탐험단의 대장이다. 이 책은 당시의 탐사를 담고 있지만 이야기의 초점은 대부분 탐험을 함께한 고리드족 노인 데르수 우잘라에 맞춰져 있다. 탐사 기록이지만 아르세니에프가 데르수에 대해 이야기를 집중하고 있기도 하고, 숲을 대하는 방식에서 그를 존중하고 있음을 알 수 있기에 나는 그들이 다르다는 생각을 하지 못했다. 그렇다면 그들이 어떤 점에서 다른지 살펴보자.

먼저 아르세니에프는 숲을 관찰하고, 데르수는 숲과 대화한다. 아르세니에프는 숲의 많은 것들을 보면서 시간 순서에 따라 대상을 묘사하거나 그 풍경이 품은 과거를 확인한다. 예를 들어, 노루의 겁 많음과 세심한 주의력은 맹수와 사람들 틈에서 살아남기 위한 결과이고, 강 하구의 모래언덕은 강물에 의한 침식과 물의 흐름이 약해져서 생긴 것이다. 그는 우리에게 익숙한 방식으로, 그것이 어떻게 지금의 모습에 이르게 됐는지를 설명한다. 또 자신이 관찰한 것을 표현할 때 그는 ‘느낀다’, ‘~듯하다’, ‘~같다’, ‘~하게 보인다’와 같은 말을 많이 사용한다.

숲에서 평생을 살아온 고리드족 노인 데르수 우잘라는 자연의 모든 존재를 사람으로 대하고, 그들과 대화를 한다. 물고기가 야영지가 불길하다고 귀띔해준 이야기를 알아듣고, 벌꿀을 욕심내는 곰을 호통치며, 화가 난 다람쥐를 타이르기도 한다. 탐사 초에는 물고기도 사람 말을 할 수 있다고 해 동료들의 웃음을 사고, 멧돼지 냄새를 맡고는 ‘사람’이 있다고 말해 아르세니에프를 놀래지만, 탐사가 계속될수록 탐험단의 멤버들은 숲의 모든 것에서 미래를 읽어내는 데르수를 믿고 의지하게 된다. 아르세니에프가 숲에서 한발 떨어져 숲을 보고 있다면, 데르수는 숲의 일부로 숲을 겪고 있다. 데르수와 숲 사이에는 거리가 없다.

이렇게 다른 두 사람은 탐험의 후반부에 가면서, 아르세니에프가 데르수를 닮아가고 어려움을 함께 겪으며 친구가 되어간다. 아르세니에프는 강에서 만난 말코손바닥사슴 두 마리에 매료돼 그들이 혹여나 다칠까 전전긍긍하는데, 그 풍경에 흠뻑 빠져 헤어나지 못하는 모습이다. 블라디보스토크에서 6월 22일 출발한 탐사는 10월로 넘어가며 혹한과 시호테 알린의 황량한 자연에 여러 번 어려움에 처한다. 아르세니에프는 탐험단의 대장으로, 데르수는 숲의 일원으로 문제를 적극적으로 겪고 해결하며 둘의 우정은 깊어져간다.

이때 사냥으로 생을 이어가는 데르수의 눈에 문제가 생기게 되고, 데르수는 크게 낙담하고 남은 삶을 걱정한다. 아르세니에프는 탐험을 마치고 자신과 함께 살자며 제안하고, 데르수는 블라디보스토크의 아르세니에프의 집으로 가게 된다. 하지만, 자연과 대화하고 그 자체가 숲인, 숲 사람 데르수는 물과 나무를 돈으로 사고파는 도시에서 살 수 없었다. 어떤 것도 이해의 대상이 아니었던 데르수에게 도시는 자신이 속할 수 없는 곳이었고, 그곳에서 데르수는 정신 나간 사람이었다. 숲으로 되돌아가던 데르수는 그의 돈과 총을 노린 사람들에게 살해되고 만다.

데르수의 참혹하고 비참한 죽음으로 끝이 났지만, 너무 다른 두 사람이 만나 끈끈하게 연결되는 과정을 보면서 나는 다른 것을 묶고 닮아가게 하는 우정의 힘에 대해 새삼 감탄하게 된다.