인류 문화 답사

한반도 the Korean Peninsula

[서울우리소리박물관 답사기] _ 우리소리를 찾아서

<우리소리박물관>답사기

우리소리를 찾아서

2025.3.9. 최수정

인문세 훔볼트 답사단 첫 답사지가 <우리소리박물관>이었다. 나는 서울에 이런 박물관이 있다는 것도 몰랐지만 ‘소리박물관’이 왜 ‘우리’ 소리일까 라는 생각이 들었다. ‘우리’나라 사람들이 부른 노래여서 ‘우리’라고 하나? 박물관 이름에 꼭 ‘우리’라는 말을 넣어야 할 필요가 있나? 공공연히 국수주의와 같은 배타성을 드러내는 일이 아닌가? 그렇다면 ‘우리’를 영어로 어떻게 표현했을까? 안내서를 보니 영어로는 SEOUL MUSEUM OF KOREAN FOLK MUSIC이었다. 영어 표현으로는 ‘우리’라는 의미가 드러나 있지 않았다.

서울 종로구 율곡로에 있는 <우리소리박물관>은 돈화문 앞 조선시대 비변사 터에 위치해 있다. <우리소리박물관>의 가칭은 ‘돈화문민요박물관’이다. 두 채의 한옥 건축물로 지상 1층 지하 2층으로 이루어져 있다. 그런데 나는 이 자리가 옛 비변사라는 관청이 있던 곳이라는 것과 돈화문 앞이라는 것도 의미심장하게 느껴졌다. 비변사는 조선 중·후기 국정을 총괄하는 실질적인 최고의 관청이었다. ‘돈화(敦化)’는 ‘(백성)을 도탑게(화목하게)하고 교화시킨다’는 뜻이고, 유교경전 사서 중 하나인 ≪중용≫에서 따온 말이라고 한다.

萬物竝育而不相害 만물은 함께 커도 서로 해치지 않으며

道竝行而不相悖 도(道)는 함께 행해져도 서로 어긋나지 않아서

小德川流 大德敦化 작은 덕은 시내처럼 흐르고 큰 덕은 두텁게 감화시키니

此天地之所以爲大也 이것이야말로 천지가 위대한 까닭이다.

–《중용》 30장 中

우리소리박물관의 구조

대한민국 관청에서 만든 <우리소리박물관>에서 말하는 ‘우리’는 어떤 뜻일지 생각해 본다. 나는 ‘우리소리’ 박물관에서 어떤 ‘우리’를 느낄 수 있을까? 나는 새삼 내가 ‘우리’라는 조건을 떠나서 살 수 없다는 사실을 실감한다. 그리고 <우리소리박물관>은 태어나서 죽을 때까지 모든 생로병사의 과정에서 함께하는 ‘우리’의 범주를 어디까지로 보고 있는지 궁금했다.

<우리소리박물관> 1층 출입문을 밀고 들어가면 인간 삶의 흐름에 따라 노래가 구분되어 있다.

노래를 ‘세상에 태어나’ ‘사랑을 하고’ ‘노동을 하고’ ‘떠나는’ 4개의 기준으로 나누고 있다.

1층으로 들어선 다음 계단을 이용해 지하 1층으로 내려간다. 지금 와서 생각해 보면 왼발 오른발을 번갈아 내려 디디는 모양새가 ‘다시래기’(‘다시 나기’-죽었다 다시 태어나기에서 유래했다는 추측이 있다) 장례의례를 진행하는 가창가 같은 모습이었을 수도 있겠다 싶다. 달님은 ‘다시래기’ 장례 가창자가 다리를 저는 흉내를 내며 춤을 추는데, 그것이 ‘오이디푸스’처럼 한쪽 발을 저승에 걸치고 있는 모습이라고 했다. 우리는 다리를 절뚝이며 지하세계로 내려가고 있었다.

주 전시실인 지하 1층은 1)일과 우리소리 2)놀이와 우리소리 3)의례와 위로의 우리소리 4)우리소리의 계승으로 분류되어 있다. 이곳에 있는 노랫소리를 하나하나 듣고 있으면 일과 놀이 의례와 계승이 모두 하나로 꿰어져 있는 것처럼 느껴진다. 나는 특히 어린이가 놀면서 부르는 노래가 장례의례와 연관되어 있는 것이 놀랍게 여겨졌다. 어린아이의 일상에도 장례의식의 노래와 의례가 깊숙이 들어와 있었다. 어린아이와 죽은 자조차 우리소리에 자유롭지 못하고 모두 공동체의 목소리를 재창(再唱)하고 있다 느꼈다.

공동체 구성원 모두가 돌림노래를 부르고 있는 듯한 느낌을 가지고 다시 다리를 절뚝이며 지하 2층으로 내려가면 뭔가 더 어두침침하고 깊은 곳으로 내려온 기분이 저절로 든다. 그리고 더 깊게 걸어 들어가면 한쪽에 우리소리 영상감상실이 있다. 반쯤 누울 수 있는 의자에 몸을 눕히고 나무꾼의 노래, 길쌈노래, 섬 아리랑 프로젝트(사도, 송여자도, 송도/상태도, 중태도, 하태도)를 듣게 된다. 영상에서 펼쳐지는 풍경과 함께 나무꾼과 길쌈하는 여인들의 노랫소리는 듣고 있으면 나도 모르게 눈물짓게 되고 한탄하게 된다. 내가 그들의 처지가 되어본 적 없지만 나는 그들 마음을 알 것 같다. 이건 무슨 조화일까.

<우리소리박물관>박물관 주 전시실이 지하에 있다는 것이 특이하다. 마치 동굴에 들어선 듯한 느낌을 준다. 이는 소리의 울림 효과를 더하기 위한 장치일 수도 있겠지만 그것이 전부는 아닌 것 같다. 구석기 시대 동굴은 무덤을 상징하며 죽음을 체험하는 공간으로 입문 의례와도 연결되어 있다. <우리소리박물관>의 지하로 내려가는 경험은 방문자에게 ‘우리’라는 공동체에 입문하게 하는 장치일 수도 있다. 옛노래를 통해 내가 잊고 있었던 나의 먼 과거의 시간을 떠올리게 한다. 언제 어느 때 그들과 함께했을 신체와 정신을 발견하게 하는 공간으로서의 지하 공간을 연출했을 수도 있다.

생각이 여기에 이르자 나는 <우리소리박물관>이 자리하고 있는 위치와 한옥이라는 건축물이라는 형태와 지하구조 모두 나를 ‘우리’로 포섭하는 역할을 하고 있는 것 같이 느껴진다. 정말 내가 ‘나’로 살고 있다고 말할 수 있는지 다시 생각해 본다. 나는 ‘교화’의 장소에 들어온 것일까?

나의 신체 안에 들어있는 ‘우리’

달님의 미니 강의로 노래한다는 행위가 직립보행한 인간의 발성기관과 조음기관 발달에 따른 신체기법 사용과 밀접한 관련이 있다는 사실을 알게 됐다. 직립보행한 인간의 신체야말로 다양한 환경과 조건(수많은 타자, 사람과 동물과 식물, 사물, 자연환경)에 적응한 결과였다. 그리고 많은 타자들과 내가 어떻게 무엇을 할까 고민하면서 언어가 발달했다. 타자를 지시하고 의미를 종합하기 위해 구성적 언어를 발달시켰다. 그러나 논리적 언어에는 감성을 표현하는데 한계가 있었다. 감성을 표현하기 위해서는 언어보다 음악이 적절했다. 음악은 타자와 더욱 밀착된 정서를 나누기 위해 필요했다. 그 타자는 나와 함께 생로병사를 함께 하는 ‘우리’였다. 그럴 때 ‘우리’는 대한민국이라는 나라의 범위를 넘어서는 것이다.

인간은 수많은 타자를 내 신체에 들이며 진화했다. 그렇다면 수많은 목소리가 내 안에 들어있다고 해도 될까? 셀 수 없는 타자들의 목소리를 들으며 그들과 함께 살 궁리를 하기 위해 발달시킨 신체가 온전히 내 것이라고 할 수 있을까? 나의 목소리에 이미 수많은 목소리가 실려 나오고 있는 것이 아닐까?

신체를 통해 소리를 만들어 노래한다는 행위는 이미 수많은 관계를 발산하는 일인지 모른다. 리듬을 실어 노래하는 행위는 인간의 말을 듣지 못하는 타자들의 귀에도 들린다. ‘자장가’의 노래 가사를 모르는 갓난아이가 스르르 잠에 빠질 수 있는 이유는 엄마의 목소리가 만드는 리듬만으로 안정감을 느끼기 때문이다. 아기를 바라보는 엄마의 안정감 있는 신체 리듬이 그대로 노래의 리듬에 실린다.

신체와 노래 리듬의 연관성은 특히 노동할 때 부르는 노래에 잘 드러난다. 노동할 때의 노래는 노동의 강도와 속도에 따라 리듬의 율격과 강세가 달라진다. 단조로운 신체 리듬과 호흡에 맞춰 내는 노래를 듣고 있는 것만으로 노래 부르는 사람의 신체 상태를 떠올릴 수 있다. 내가 온 산에 울려 퍼지는 나무꾼의 노동요를 들으며 다리가 긴장되고 어깨에 힘이 들어가고, 파르르 손이 떨리는 것 같은 신체 경험을 하며 그 마음을 짐작할 수 있는 이유는 무엇일까? 내 신체 근육 어딘가에 그 리듬의 기억이 있는 것이 아닌지 의심스럽다.

박물관 사물놀이 앞에 있는 질문에 모든 답을 맞히면 멈춰있던 사물놀이 인형이 다시 살아나듯 춤을 추는 동시에 요란한 음악을 터트렸다. 이는 인간의 신체가 움직일 때 동시에 신체에 새겨졌던 음악이 재생되는 모습을 떠올리게 했다. 신체가 기억하는 리듬에 따라 ‘우리’ 음악이 되풀이된다.

노래의 신성

노래한다는 것은 듣는 사람을 특정할까? 나는 혼자 있어도 노래를 부른다. 그 노래를 누가 들으라고 부르는 것은 아니지만 내 목소리가 혼자 있는 공간에 울려퍼져 다시 나에게 돌아오는 소리에 혼자 있지 않다고 느끼기도 한다. 노랫소리가 무한한 공간에 전달하며 돌고 돌아 나에게 돌아오는 것 같은 느낌이 바로 함께 있다는 ‘우리’의 공동체적 느낌인지 모른다.

특별히 들을 사람을 특정하지 않고 아무도 없는 집안이나 들판에서 혹은 바다나 산속에서 저절로 흘러나오는 노래는 그 순간 어떤 존재가 나와 함께 있다고 생각하고 있는 것이 분명하다. 그래서 그 순간 나의 노래는 ‘신성성’을 띤 목소리가 될 수 있다. 노랫소리가 울려퍼져 나가는 공간에 있는 모든 존재를 ‘우리’로 생각하며 부른다. 물소리 바람소리 자잘하게 들리는 생명의 기척에 맞춘 내 신체적 조건에서 나오는 노랫소리에 이미 그 모든 존재가 들어있다. 그런 의미로 노래는 ‘우리’의 목소리로 부른다. 그 ‘우리’는 인간 공동체이기도 하지만 넓게 보면 우주 자연 모두다.

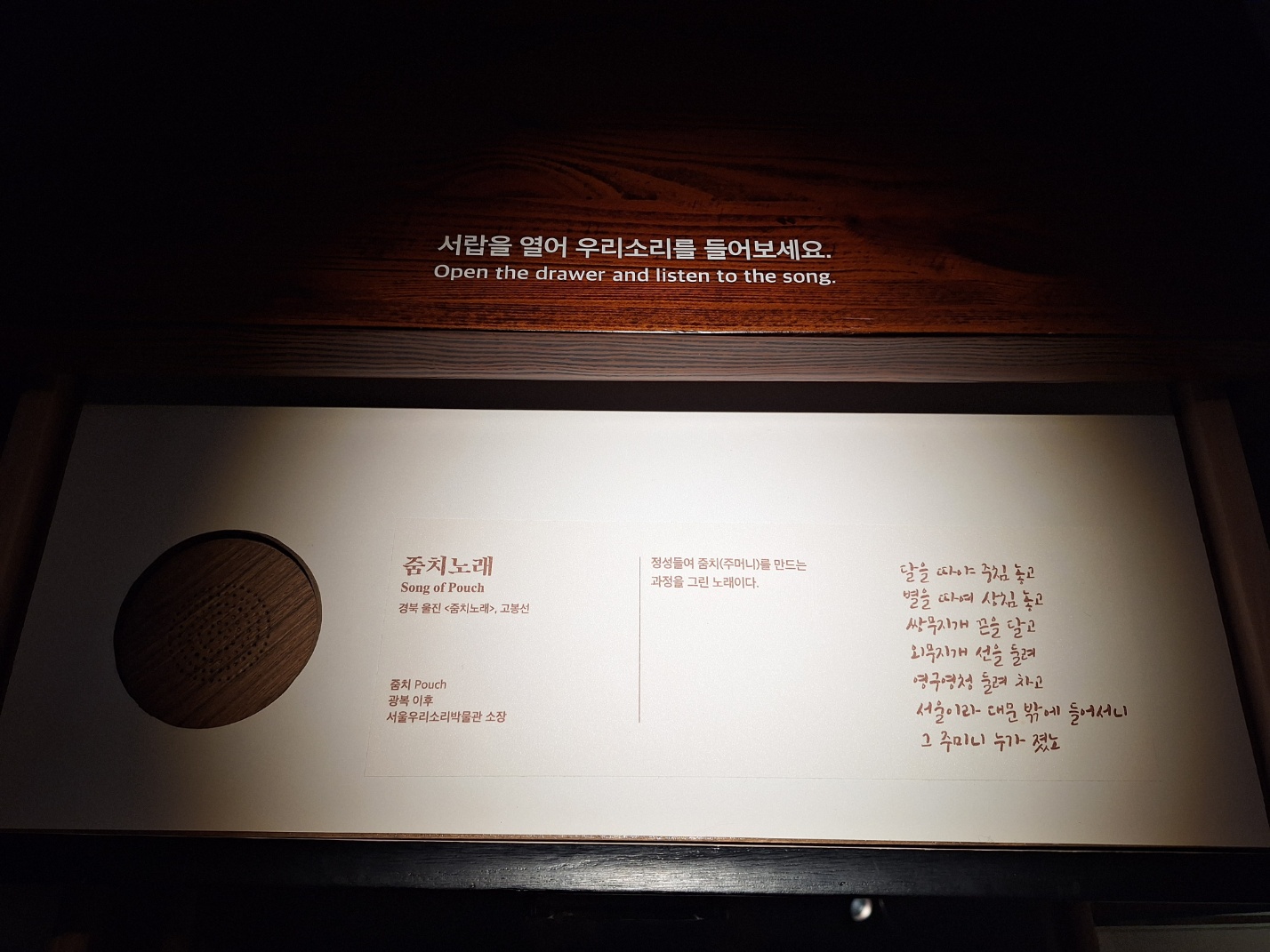

나는 <우리소리박물관>에서 ‘우리소리’를 들으며 우리란 어디까지인지 생각해 봤다. 방문객을 지하세계로까지 유도하는 박물관측의 치밀한 계획이 있었지만 나는 ‘우리’를 <우리소리박물관>을 넘어서 생각하고 싶다. 나는 박물관에서 ‘우리’를 떠올리게 하는 아름다운 노랫소리에 멈추어 섰다. 그 노래는 ‘줌치노래’라는 노래다. 옛날 우리 어머니들이 정성들여 줌치(주머니)를 만드는 과정을 그린 노래에 온 우주를 담아 넣는 가사가 인상적이었다. 달과 별과 무지개를 따서 수를 놓은 주머니를 둘려 차고 서울 가는 나그네는 ‘우리’ 어머니와 달과 별과 무지개와 함께 길에 나선다. 그리고 그 노래를 따라 부르는 나의 목소리가 모든 ‘우리’의 목소리를 불러내 그 순간 같이 부른다.

줌치노래–경북 울진 <줌치노래>, 고봉선

달을 따야 중침 놓고

별을 따여 상침 놓고

쌍무지개 끈을 달고

외무지개 선을 둘려

영구영청 둘려 차고

서울이란 대문 밖에 들어서니

그 주머니 누가 졌노

그렇군요. 주머니에 우주를 담는다. 박물관에서 들은 노래들은 가사도 멜로디도 왠지 모를 아름다움을 느끼게 되더라고요. 선생님 글을 읽으니 전체를 느끼게 하기 때문인 것 같아요.

전시 작품을 다 보았다고 생각했는데 줌치노래는 처음 보는 것 같습니다. 놓칠 뻔한 아름다운 소리 들려주셔서 고맙습니다.

‘우리’ . . 감히 함부로 부르기 어려운 대명사. 그만큼 절실하고 귀한 대명사. 그러나 누구나 쉽게 우리일 수는 없도록, 인류는 노래를 만들고 다듬으며 여기까지 왔지. 박물관이 생생하게 다가옵니다. 관람의 동선에서 오이디푸스라니! 최고셔요.

‘우리’ 어머니와 달과 별과 무지개와 함께 길에 나선다. ^^ 그 날! <서울 우리 소리 박물관>>에 있던 날이 ‘우리’를 공감하는 날이었습니다. 훔볼트 답사단 덕분입니다.~

박물관 동선에 대해서는 생각해보지 못했는데, 그리고 ‘우리’라는 말에 대해서도요. 영어로는 번역이 되지 않는 ‘우리 소리’의 뜻이 있었네요.

정말 제가 저 박물관을 갔다고, 좋았다고 할 수 있는지 또 느끼네요. <줌치 노래>도 금시초문.

후기를 읽고 있으니 재방문 의사 100%입니다. 담번에 간다면 아주 오랜 시간 머물러야겠습니다. 훔볼트 답사단 너무 멋지네요.