인류 문화 답사

북아메리카 North America

[국중박 인디언] 할머니의 할머니로부터 이어온 그릇_호피네이션의 도자기

인문세와 함께한 인류학 답사 ‘우리가 인디언으로 알던 사람들’ 관람은 우리가 멀리 미국 신대륙에 가지 않고도 그들의 생활속 물건들을 만나 볼 수 있는 기회였습니다. 혹시 미국에 간다해도 쉽게 만나거나 찾아갈 수 있는 흔한 관광지가 아닌터라 사물 하나하나가 더욱 소중했습니다. 전시된 인디언의 생활 용품 중 제가 관심을 갖게 된 사물은 도자기였습니다.

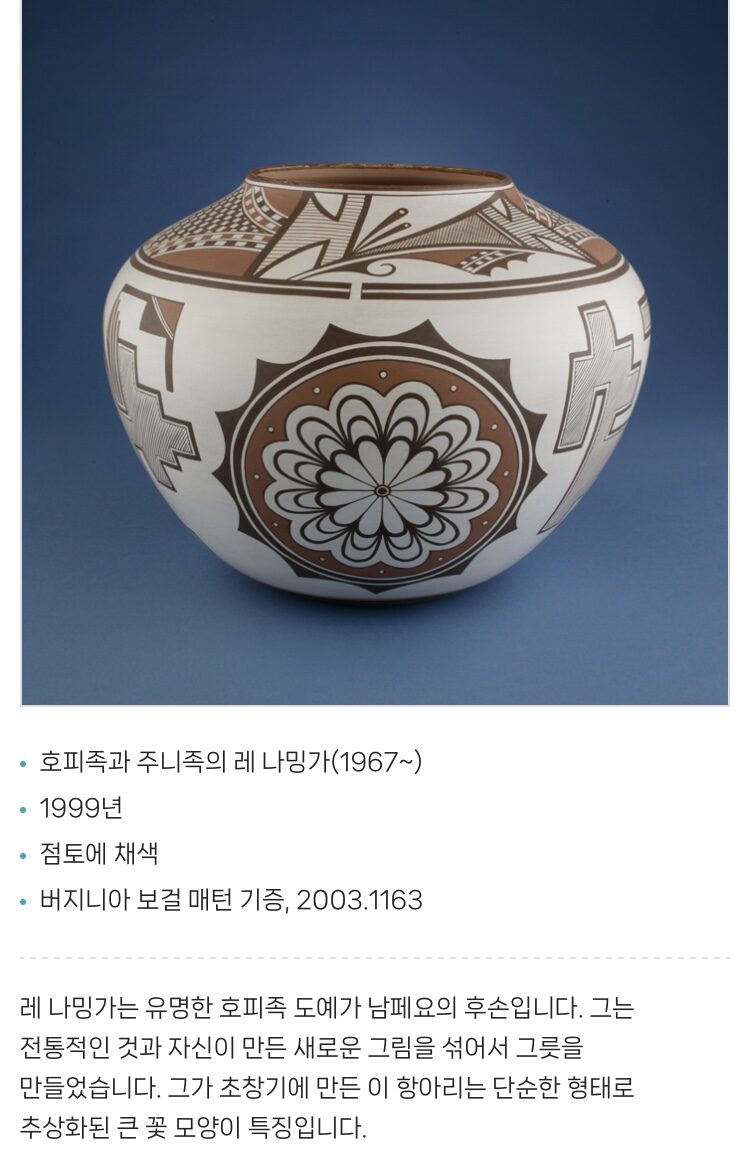

전시에 소개된 도자기를 제작한 호피족, 지아족, 주니족은 북미 남서부 사막기후 지역으로 현재는 미국의 아리조나 지역에 거주했던 원주민입니다. 왼쪽 사진에 보이는 호피족의 후예 레 나밍가의 도자기는 전통제작 방식과 무늬를 접목해 완성된 작품입니다.

전시된 이들 부족 토기의 공통적 특징은 두께가 약 3밀리미터 정도로 매우 얇고 크기가 지름 30센티미터 정도의 항아리들로 비슷한 형태로 만들어 졌다는 것입니다. 이 도자기의 제작 방법이 궁금했던 저는 호피족과 다른 인디언 부족들의 도자기 제작 영상을 찾아보며 어떤 과정으로 만들어지고 구워졌는지 알 수 있었습니다. 특히 영상을 통해 완벽한 원형의 도자기를 위해서는 물레를 사용해야 한다고 생각했던 고정 관념이 깨지기도 했습니다. 당연히 사용되어야할 도구도 없이 만들어 졌다(?). 호피족이 물레 대신 사용한 도구는 할머니 곧 선조의 도자기 였던것 같습니다. 지금도 호피 도자기 제작을 대대로 이어가고 있는 작가들도 특정한 모양의 틀을 사용해 조상으로 부터 내려온 형태와 같은 도자기를 만들고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그리고 그들은 할머니로 부터 이어져 내려온 도자기를 만드는 것에 대한 자부심이 무척 높다는 점도 특별해 보였습니다. 왜 할머니일까요? 도자기 제작은 나이든 여성의 일이 었을까요? 주로 가르치고 양육을 하는 세대는 아버지, 어머니일 거라고 생각해 왔는데 부족 사회에서 교육의 담당자는 할머니, 할아버지 연장자들의 역할이 더 컸을 수도 있겠다는 생각을 해보았습니다. 생존 활동과 밀접한 문화, 지식 전달자로서 연장자는 생애 마지막까지 사회 참여적인 위치를 담당했을 것 같다는 생각도 듭니다. 할머니에게서 배운다는 것의 의미는 할머니의 도자기를 따라 같은 형태를 만드는 것이기도 합니다. 할머니의 할머니에게서 이어온 도자기를 만들고 언젠가는 자기만의 도자기를 만들어 가야하는데 그것은 한 인간의 성장 과정을 의미하기도 합니다.

북미 원주민의 문화권 지도를 참고하면 호피족의 거주지는 사막지대로 주로 어도비*에 거주 했던 것으로 추측됩니다. 저는 인디언들은 항상 이주하며 노마드로 살았을 거라는 인디언에 대한 고정관념을 갖고 있었는데. 이번 기회를 통해 인디언 부족들의 다양한 기후에 따른 주거 형태와 발달된 도자기 문명에 대해 새로운 발견을 할 수 있었습니다. 저는 정착 문화에서만 도자기 문명의 발달이 가능하다는 생각을 해왔습니다. 왜냐하면 도자기는 제작 기간이 길고 동시에 이동도 쉽지 않다고 생각해 왔기 때문입니다. 그런데 이런 생각이 편견일 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 영상에서 보면 인디언들은 어렵지 않게 주변에서 도자기 흙을 구할고 건조한 날씨 덕분에 건조가 빠르고 나무가 아닌 천연 갈탄을 사용해 도자기 소성도 가능했기 때문입니다.

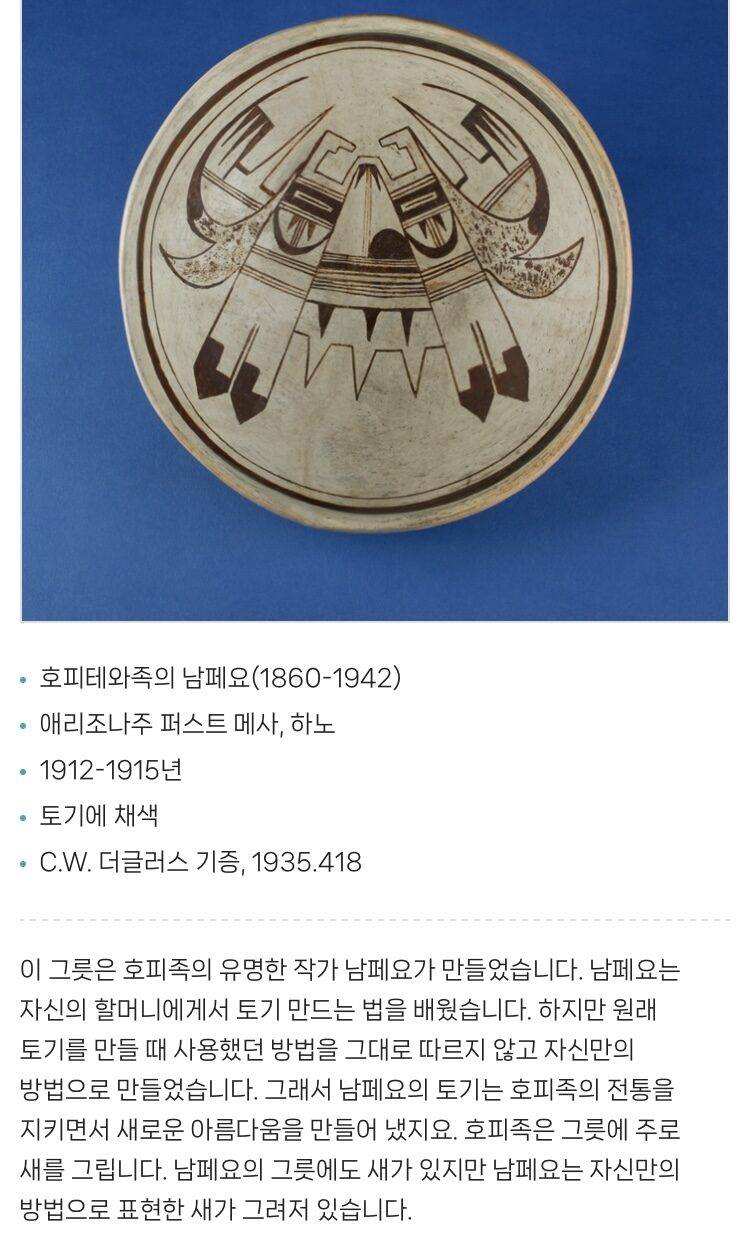

호피족은 주로 새를 모티프로 접시와 항아리를 장식했습니다. 도자기 위에 그림을 그리기 위해 사용한 도구는 붓이라기 보다는 가늘고 긴 털 인데. 야카라고 하는긴 털을 엄지와 검지로 잡고 안료를 뭍혀 섬세한 표현을 해나갑니다. 안료로는 갈색 그리고 고동색의 산화철 광물을 곱게 갈고 물을 섞어 물감으로 사용했습니다. 특히 무늬를 여러 번 반복해 덧칠하는데, 소성 후에는 밝은 색의 도자기 흙과 진한 안료 색이 대비되어 깔끔한 디자인의 도자기로 완성됩니다.

왼쪽에 전시된 접시를 살펴보겠습니다. 접시의 둥근 형태를 따라 그려진 두 겹의 원과 얇고 일정한 두께로 정성드려 마무리한 선들을 볼 수 있습니다. 접시의 가운데 부분에는 두 마리의 새와 티피*를 그려 넣었습니다. 티피 만큼 크게 그려진 두 마리의 새는 종을 특정 할 수는 없지만 호피 부족에게 그만큼 중요한 의미를 갖는 존재일 것입니다. 격이 높은 신성한 두 마리의 새가 날개를 펴 티피를 보호하고 있습니다. 이 그림을 통해 티피 또한 호피족의 거주 형태였을 것으로 추측이 됩니다. 티피는 호피족에게 하늘과 같은 신성한 날개일 수도 있었을 것입니다. 다큐멘터리 영상에서 호피족은 새, 날개 무늬를 도자기에 자주 그려 넣는데. 자신들의 이주 역사, 삶을 새와 동일시 했던 것으로 추측됩니다.

단순화된 자연과 기하학적 무늬를 넣어 장식한 과감한 도자기의 표면 구성은 과거에서 시작되어 할머니에서 할머니로 이어지며 변형되어 왔습니다. 인디언 도자기 제작자들은 할머니로 부터 도자기 제작을 배우지만 언젠가는 자신만의 도자기를 만들고 그것을 다음 세대에 전달하는 사람으로 성장하게 됩니다.

전시된 도자기들은 실제 물, 기름, 식재료를 담는 실용 용기의 예술적 형태로 보여집니다. 실사용도 가능하지만 실용성을 위해 만들어진 도자기들은 무늬나 그림이 적고 투박한 형태로 만들어져 사용되었습니다. 실생활에서 도자기 그릇을 주로 사용하는 당사자는 여성이었을 것입니다. 주방과 일상에서 필요한 형태를 만들어 사용하는 여성들이 도자기 제작의 당사자가 되는 것은 자연스러운 일인 것 같습니다. 특히 이 그릇을 제작한 남페요는 호피족 여성으로 많은 도자기 작품을 남기고 그녀의 앎을 후손들에게 전달했습니다. 남페요의 세 딸과 그녀들의 자녀들을 통해 현재도 그녀의 이름을 이어 도자기를 만들고 있습니다.

그녀가 활동했던 1800년 후반 1900년대 초 호피족과 인디언들의 도자기를 사기 위한 관광객들의 방문이 잦아졌습니다. 그에 반응해 촛대, 재떨이 등 다른 문명인들의 일상용품들도 도자기로 만들어지며 장식성을 강조한 예술적 형태로 발달된 것으로 보여지기도 합니다.

도자기는 흙을 주 재료로 만들어집니다. 호피족은 도자기 제작을 통해 흙 즉 땅과 연결된 그들의 존재를 증명합니다. 그리고 그들의 존재를 잊지 않기 위해 도자기를 만들고 자손에서 자손으로 이어가기를 멈추지 않습니다.

*어도비(Adobe):진흙과 지푸라기로 벽돌을 만들어 지는 집.

*티피(Tipi):대평원 원주민의 보금자리로 조립과 해체가 간편한 집. 땅바닥에 나무 말뚝을 박고 그 위에 들소 가죽을 덮은 형태. 북미 중부의 초원과 사막지대 원주민의 집.

호피네이션 도자기 제작 참고 영상

” target=”_blank” rel=”noopener”>