인류 문화 답사

북아메리카 North America

[국중박 인디언] 존재의 근원을 기억하게 만드는 티피

존재의 근원을 기억하게 만드는 티피

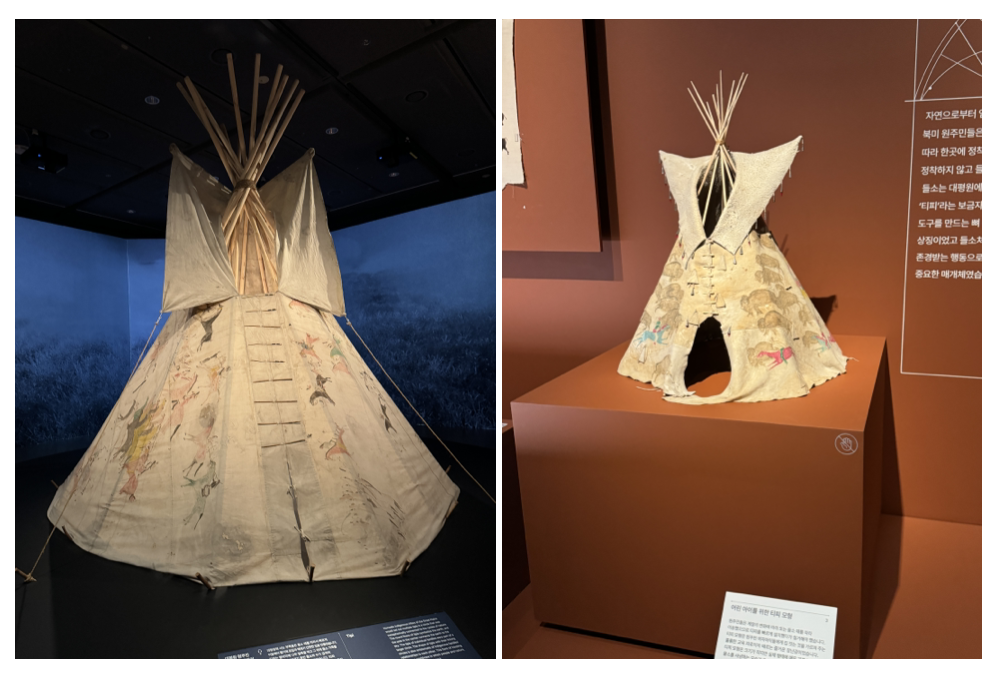

어른 티피와 아이 티피

북미 원주민을 상상하면 가장 먼저 떠오르는 건 티피이다. 티피는 모든 원주민의 주거는 아니었다. 북미의 대륙은 남한 땅의 크기에 98배이고, 기후에 따라 다양한 주거가 발달했다. 아열대 서남부 지방은 어도비라는 흙벽돌로 만들어진 집이 있었고, 열대우림은 나무로 지은 플랭크 하우스가 존재했다. 티피는 초원 지대에서 유목적 삶을 살며 들소를 쫓으며 빠르게 이동해야 했던 북미 원주민을 위한 주거였다.

국립중앙박물관의 ≪우리가 인디언으로 알았던 사람들≫ 전시에서 가장 큰 전시물은 티피였다. 전시된 티피는 미네콘주 리코타(Minneconjou Lakhota)족의 스텐딩 베어(Standing Bear)의 것으로 1880년경에 만들어졌다고 추정된다. 티피는 성인 사람이 5~6명 정도 들어갈 수 있는 크기이다. 원뿔 모양의 티피는 긴 나무 막대 10~13개를 땅에 세우고, 위에서 하나로 모아서 밧줄로 묶어놓았다. 묶인 나무 막대의 윗부분은 삐죽삐죽 튀어나왔고, 다시 하늘을 향해 둥그런 원을 그린다. 이 나무 막대 위에 들소 가죽으로 천을 덮었다. 티피에도 문이 있는데 9개의 얇은 나뭇가지가 비녀처럼 두 개의 천을 겹쳐 가로로 가지런히 꽂아져 있다. 문의 아래 60cm는 나뭇가지가 아닌 끈으로 매듭져있다. 그리고 문의 가장 위에 위치한 가죽은 꼭대기 나무 기둥을 덮지 않는다. 양쪽 천을 활짝 열어 두 개의 세모 모양의 창문이 있다. 세모 천 창문의 위쪽 꼭짓점은 나무로 고정했고 바깥쪽 꼭짓점은 밧줄로 연결하여 밧줄로 여닫을 수 있다. 이제 바깥에 가죽을 살펴보면, 들소 가죽 여러 장을 이어 붙인 이음 선이 보인다. 천 위에는 말을 탄 원주민이 활을 들고 전투하는 모습이 패턴처럼 그려져 있다. 말들은 빨간, 검정, 초록, 노랑 다양하다. 그리고 흥미로운 것은 그림은 수직적으로 그려졌다. 말이 하늘을 향해 올라가거나 말이 땅을 향해 내려오는 듯 보인다.

그 옆에는 아이들을 위한 티피 모형이 있다. 티피 모형은 쇼쇼니(Shoshone)족의 코치오고(Cotsiogo)의 것으로 1885년에 제작되었다. 약 50cm로 축소된 티피 모형은 큰 막대기, 작은 나뭇가지의 문, 천의 그림까지 모든 구성요소가 다 들어가 있다. 차이점이 있다면 창문에 끝에 얇은 삼각형 쇠붙이 장식이 규칙적으로 걸려있었다. 또한 천에 그려진 그림은 말을 탄 인디언들이 들소를 사냥하는 모습이 수평적으로 그려져 있다. 이 티피 모형에도 말은 빨강, 파랑으로, 원색으로 칠해졌다. 이 티피 모형은 아이들이 빨리 집을 펼 수 있는 교육적 도구였으며 동시에 장난감이었다고 설명한다.

돌고 도는 티피의 원형적 세계관

현대 건축 대부분은 사격형이다. 자연 어딘가에도 딱 선이 맞춰진 사각형은 존재하지 않는다. 사격형의 물질은 모두 인간이 만든 인공물이다. 현대인은 인공물에 둘러싸여 산다. 원주민들의 집 모양은 다양하다. 삼각형, 원뿔, 돔 모양 등등. 물론 사각형 모양인 어도비도 있다. 원형 모양 티피에 살면서 북미 원주민은 어떤 생각을 했을까? 넓은 평원에서 매일 뜨고 지는 태양을 바라보면서 모든 것이 연결되어 있다는 원형적인 자연 순환의 지혜를 깨달았을 것이다. 자연 순환의 지혜란 바로 아름다움의 발견이다. 아파치족의 기도를 보면 ‘살아 있는 동안 내내 그 아름다움을 깨닫게 되기를’이라고 말한다. 현대인은 모든 순간이 아름답다고 생각하지 않는다. 여행을 가서 자연의 아름다움을 잠깐 느끼고 온다든지, 물건으로 아름다움을 소유할 수 있다고 생각한다. 하지만, 원주민은 삶 전체에서 아름다움을 발견했을 것이고, 이것이 원형적 삶과 세계관이다.

원주민들은 들소를 사냥해 들소의 모든 것을 음식, 주거, 의복, 도구로 남김없이 활용했다. 원주민들은 들소를 생존의 도구로만 바라보지 않았을 것이다. 그들의 일상은 일어나서 들소를 사냥하고, 들소를 먹고, 들소 가죽을 입고, 들소 가죽 품안에서 쉼을 청한다. 원주민이 들소고, 들소가 곧 원주민이었다. 하루를 마무리하고 티피로 들어가는 것은 들소의 몸 안으로 들어가는 것이다. 들소로 덕분에 자신들이 잠시 쉴 수 있는 거주를 마련했다는 미안함과 고마움을 느꼈을 것이다. 열려있는 창문으로 별을 바라보며 들소의 영혼을 마주했을 것이라고 상상해 본다.

티피는 들소를 따라서 빠르게 피고 접을 수 있어야 한다. 원주민들은 집을 정말 물체적으로 소유했기 때문에 더욱 가볍고 빠르게 이동할 수 있다. 반대로 우리가 집을 산다는 것은 그곳에 고정되고 싶다는 욕망이다. 드넓은 초원을 누비는 원주민과 한 곳에 고정되어야 한다고 생각하는 현대인의 정서와 사고의 범위는 매우 다를 것이다. 원주민은 자기 집을 들고 멀리 갈 수 있는 사람들이다. 그리고, 대자연에서 내가 태어나고, 살아가고, 죽어서 돌아갈 곳이라는 진리를 깨달았을 것이다.

티피 밖에 있는 그림은 원주민들의 중요한 전투를 기록하고 있다. 현대인은 안에 인테리어를 하지만, 티피는 텐트 밖에 그림을 그렸다. 공동체가 함께하는 살아가는 원주민에게는 집의 안보다는 밖이 훨씬 더 중요했다. 공동의 기억이 중요하기 때문이다. 또한, 그림의 말들이 하늘로 향하고 땅으로, 수직적으로 그려졌다는 것은 전투의 승리가 하늘과 땅과 연결되어 있다는 것을 뜻하지 않았을까? 전투로 목숨을 잃은 사람들을 기리기도 하며, 또 자신의 승리도 어머니 대지와 연결되어 있다는 것을 기억했을 것이다.

이제 모형 티피를 해석해 보려고 한다. 전시장에 두 가지 티피는 다른 부족들이라서 직접적으로 차이를 비교할 수는 없지만 원주민의 육아관을 알 수 있다. 모형 티피 모형이 장난감이자 교육 도구라는 것은 삶과 놀이가 분리되어 있지 않다는 것을 보여준다. 아이들을 위한 티피는 더욱 섬세하게 만들어졌다. 티피 모형의 창문에 작은 쇠붙이를 달았던 건 다른 자극을 주기 위한 배려였을 것이다. 쇠가 부딪히면 소리도 났을 것이고, 나무, 가죽과 다른 쇠의 촉감도 느꼈을 것이다. 또한, 티피 모형에 그려진 그림은 들소 사냥인데 아이들에게는 전투의 승리보다 들소 사냥을 기억하는 것이 더욱 중요하다고 생각했을 것이다. 들소를 기억한다는 건 바로 원주민 공동체의 존재 이유를 기억하는 일이기 때문이다.