종교 인류학

[서태평양의 항해자들] 간극을 좁히는 인류학인

이번 책 『서태평양의 항해자들』은 인류학자 브로니스라브 말리노브스키(Bronislaw Kasper Malinowski, 1884-1942)를 따라 멜라네시아를 여행하는 것 같았다. 그는 흩어져 있는 여러 섬을 항해하며 다양한 부족을 만나고 그들의 삶을 엿본다. 오늘 강의에서 인상적이었던 것은 인류학자 말리노브스키와 레비–스트로스의 관점이었다. 지난 시간 우리는 레비–스트로스가 알려주는 ‘야생의 사고’를 공부했다. 야생에서는 모든 것이 제 자리를 찾아가야 성스럽기 때문에 사고가 길들여지지 않는다고 했었다. 야생의 사고는 실체가 없음을 강조한다. 다만 관계 속에서 달라지는 배치가 중요한데, 이러한 구조는 어떤 부족에서도 근원적으로는 동일하기 때문에 레비–스트로스는 모든 부족을 만나서 일일이 현장 연구를 하거나, 개별적인 특수성을 파악하는 게 중요하다고 보지 않았다.

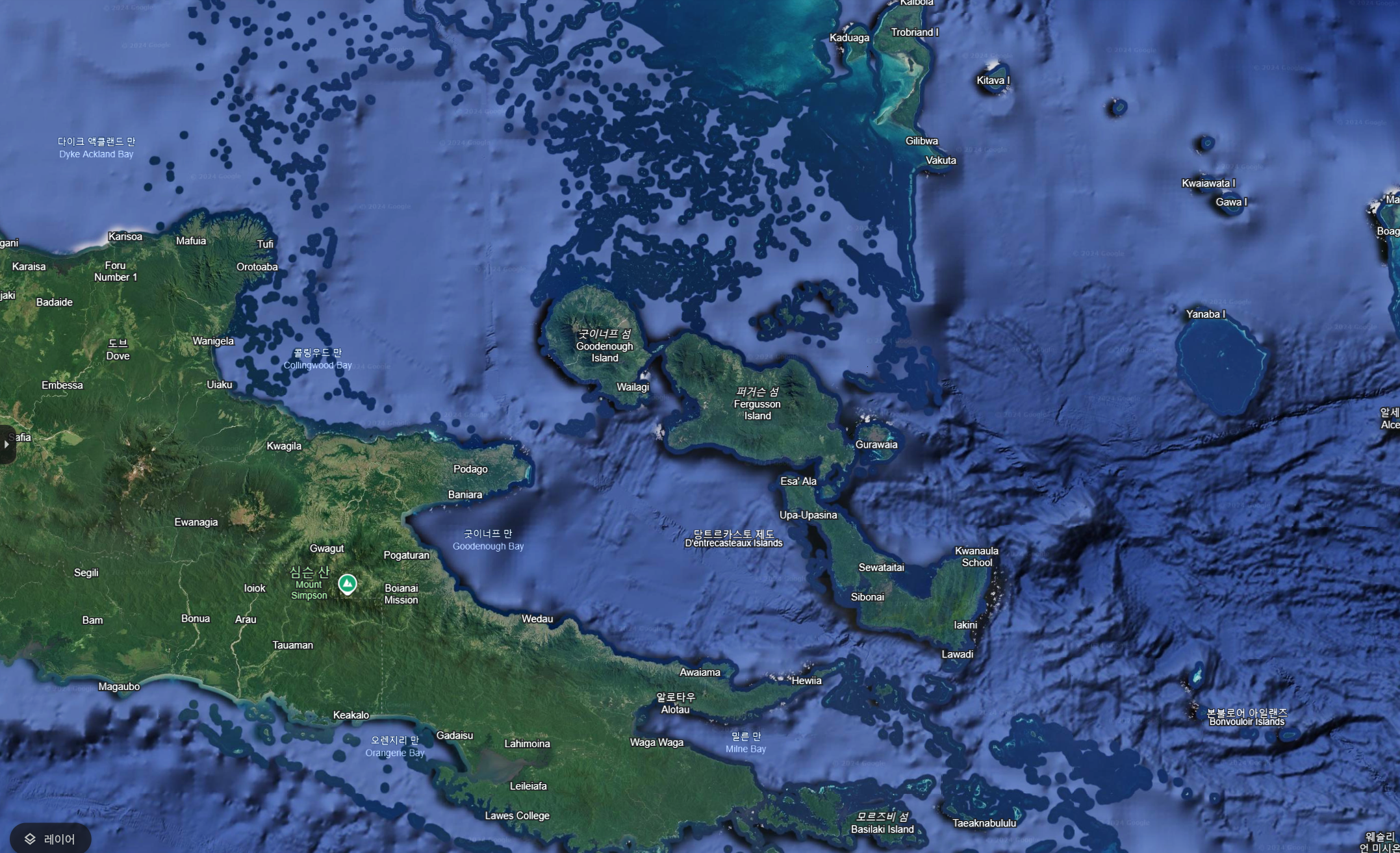

반면 오늘 우리를 서태평양으로 데려간 말리노브스키에게 현장 연구는 매우 중요한 일이다. 멜라네시아에서 행해지는 의례적인 선물 교환(Kula)을 파악하기 위해서 그는 남쪽 끝에서부터 항해하며 가장 중요한 지역 트로브리안드 군도(Trobriand Islands)로 들어간다. 그는 연구를 위해서는 원시 사회에 직접 가서 보아야 하고, 직접 부족민들이 되어 볼 때 그들의 삶이 더 넓게 보인다고 생각했다. 내 시선을 가리는 나의 선입관이 있지만 직접 가서 씹고, 뜯고, 맛보고, 즐기며 분위기를 파악해야 그때서야 알고자 하는 것을 조금 엿볼 수 있지 않을까? 그런 면에서 동물행동학자 프란스 드 발도 같은 관점을 취하고 있다는 생각이 들었는데, 달님도 그렇다고 하셨다. 그가 동물을 직접 그리고, 돌보고, 동물원에서 오래 머물러 연구했던 것처럼 말이다.

복잡하고 여러 의미를 가진 현상을 이해하기 위해서는 현상을 정리하는 시도(constructive attempts)와 경험적으로 검증하는 노력(empirical checking)이 끊이없이 교대하며 되풀이 되어야 한다. 이론 작업을 하면서 현지의 관찰을 교대로 배합해야 이론과 현상의 간극을 메꿀 수 있다.(윤연주 선생님의 서론 발제 중)

말리노브스키의 이론에 따르면 책을 공부하고 직접 현장을 경험하며 느끼는 방법을 계속 반복해야 책과 현장의 간극을 메꿀 수 있다. 그런 점에서 인문세 인류학 공부와 답사가 그런 방법을 시도하는 것 아닐까하는 생각도 들었다. 그렇다면 우리를 간극을 계속 좁혀가는 인류학인이라고 부르고 싶다.

『서태평양의 항해자들』을 읽다보면 그가 바라보는 그 바다로 달려가고 싶을 만큼 아름다운 묘사가 나를 끌어당긴다. 너무 궁금해 구글 어스를 켜고 그를 따라 오란제리(Osrangerie)만에서 보나보나 섬을 지나 뉴기니 반도를 돌아 도슨(Dawson) 해협을 통과하고 도부(Dobu) 섬으로, 그리고 트로브리안드 제도까지 가보지 않을 수 없었다. 그 길에 정말 많은 섬들이 가득해 보여 선물을 교환하는 배들의 항해가 쉽지 않았을지도 모르겠다는 생각도 들었다. 아마 직접 가서 바람을 맞으면 더 가까이 그들을 삶을 상상할 수 있지 않을까.